por Iván Salcido

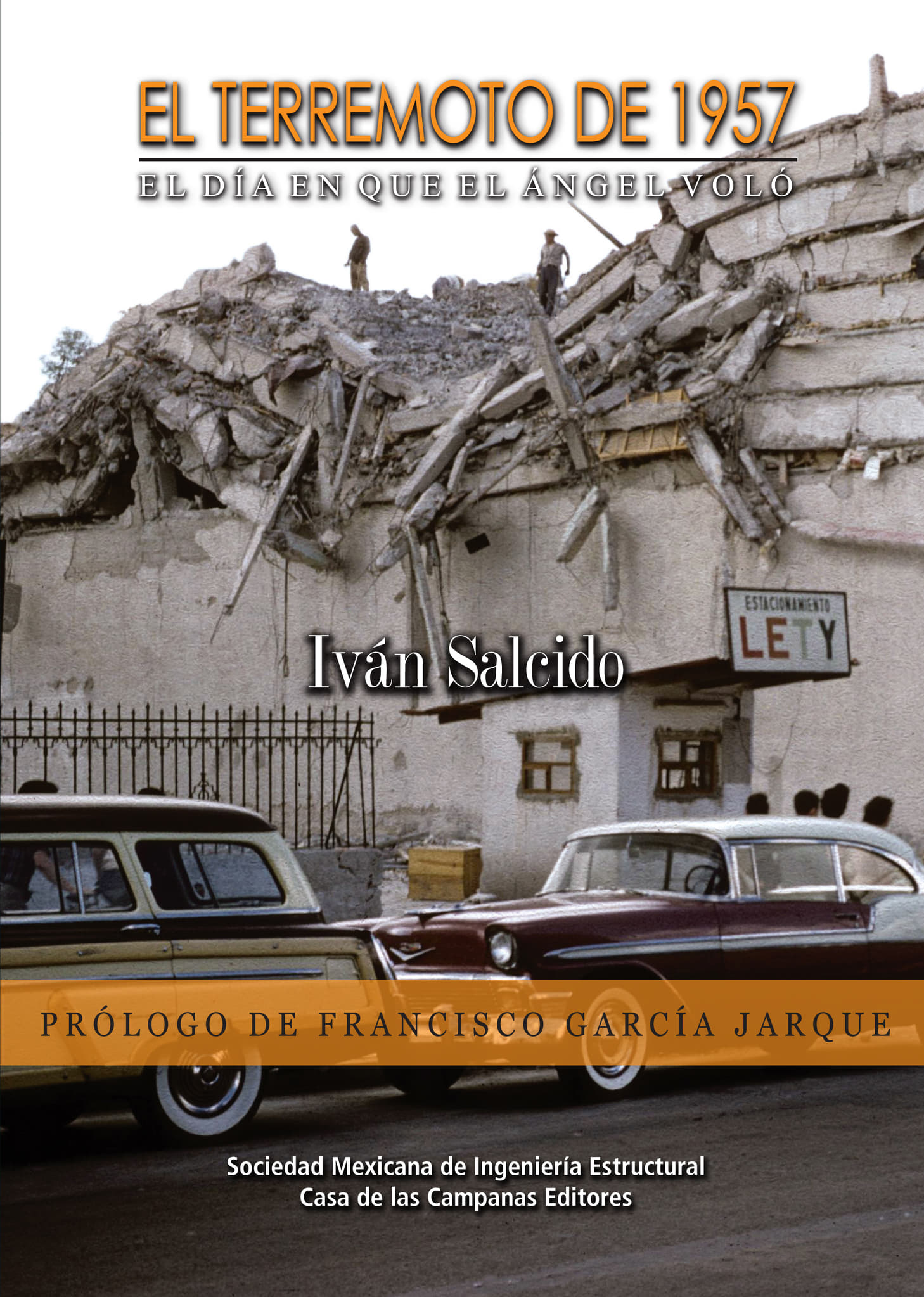

Tal y como lo dijera Cinna Lomnitz (el sismólogo más reconocido de Iberoamérica y quien falleciera el 7 de julio de 2016), nuestro peor enemigo se hace presente en una de las estrofas de nuestro Himno Nacional: “…y retiemble en sus centros la tierra”, refiriéndose claramente a una de sus pasiones: los sismos.El doctor Lomnitz después del embate del temblor de 1957 que derribó al Ángel de su columna, vino desde California a estudiar el efecto de las ondas sísmicas en el subsuelo del Valle de México por lo que decidió mantenerse en nuestro país gracias a su pasión por el fenómeno que ocurría debajo del suelo de las calles de la Ciudad de México; con el tiempo, llegó a dirigir el Servicio Sismológico Nacional y se convirtió en maestro emérito de la UNAM.

Los resultados de sus investigaciones arrojaron que cada sismo que se presentara en la ciudad, pondría en jaque a las construcciones pero hubo una omisión importante con este descubrimiento: la población nunca se enteró del asunto. Vivíamos desde entonces en un estado de negación de nuestro real riesgo sísmico, pensando que vivíamos en una ciudad anti temblores porque nunca había daños a pesar de lo numerosos que eran.

En 1985 tenía yo catorce años de edad, cursaba la escuela secundaria y los sismos eran un tema recurrente por su continua aparición. Mi abuelo Joaquín me llegó a platicar de su experiencia durante el sismo de 1957 pero para mí como para la mayoría de la gente, ese suceso era algo perteneciente al pasado que debía estar archivado en la carpeta de los eventos únicos e irrepetibles.

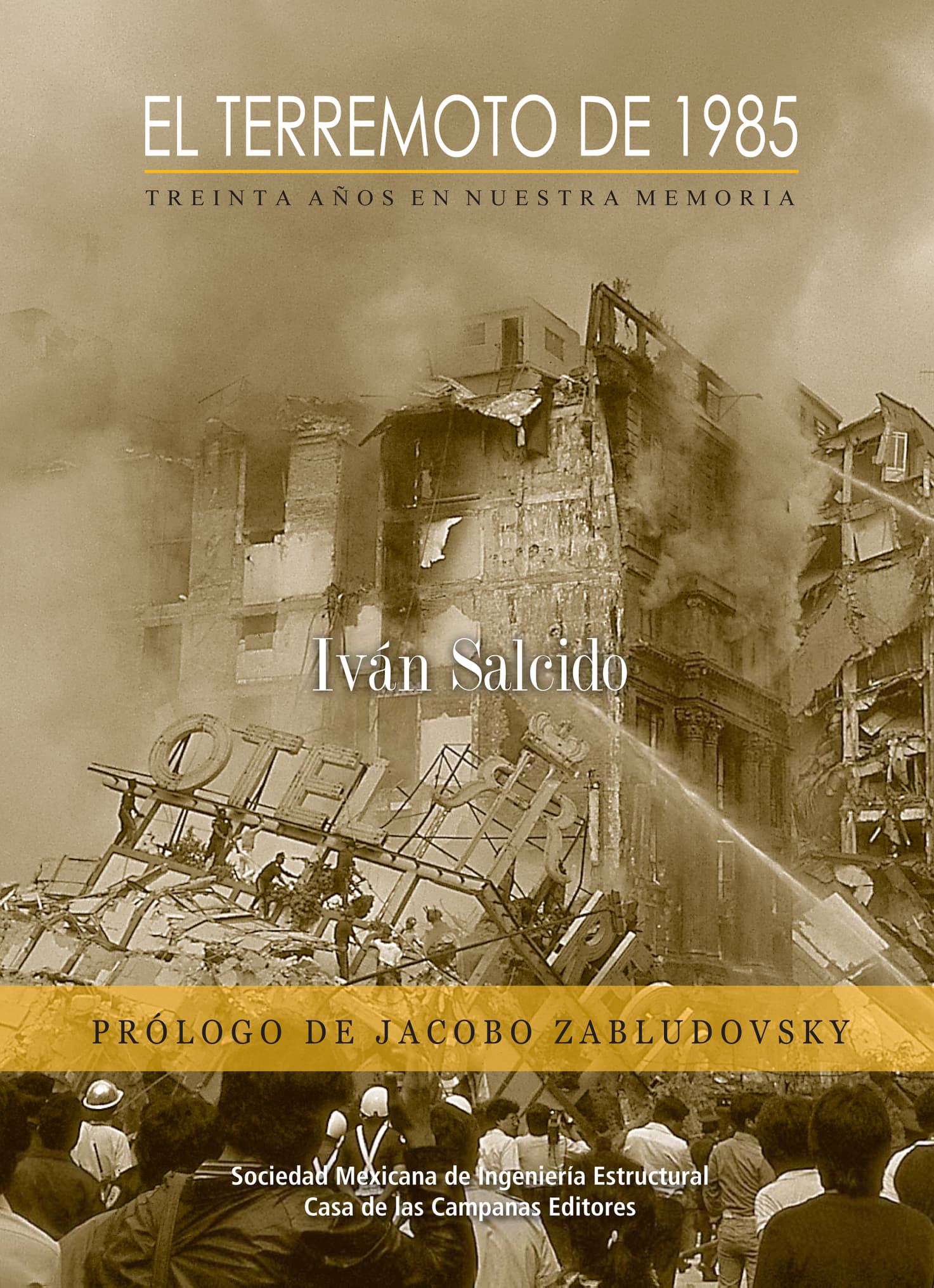

La mañana del día 19 de septiembre de ese año, bautizado unas horas después como el jueves negro, la naturaleza nos abofeteó duramente por habernos dormido ante los constantes llamados de atención de ese peligro sísmico, sustentado en el hecho de que la ciudad estaba construida sobre el lecho de un lago, un subsuelo que se comportaba como gelatina y que amplificaba las ondas sísmicas. Solo hacía falta un temblor de elevada magnitud para que el desastre ocurriera… otra vez.

Al momento del embate del terremoto las personas mayores recordaron su experiencia durante el sismo de 1957 que era su único antecedente; para quienes no lo teníamos, los sentimientos de sorpresa, miedo, angustia y desesperación dominaron nuestras mentes durante algunos segundos hasta que la calma se recobró.

Las imágenes de los edificios derrumbados, personas heridas y muertas por doquier, los relatos de personas que lucharon por su vida debajo de los escombros y de muchas que no supieron qué hacer en los momentos apremiantes lo que les terminó costando la vida, me hicieron reflexionar sobre si las cosas hubieran sido diferentes de haber sido revelado antes ese riesgo sísmico con el que todos vivíamos. El desconocimiento de ese riesgo acrecentó el desastre.

Mi sentimientos fueron muchos: miedo, por no saber qué generaba los sismos; temor, porque no tenía ni idea de lo que pasaba en el subsuelo; angustia, por saber que esos fenómenos seguirían ocurriendo por siempre; estrés, por las imágenes de los edificios derrumbados y los rescates que se llevaban a cabo sobre de ellos; tristeza, por las miles de personas que murieron y coraje, porque hubo quienes conocían el peligro pero nunca dieron la voz de alerta de que esto podía pasar.

Veinticinco años después me di a la tarea de recoger los testimonios del terrible terremoto de 1985, conseguir las fotos, documentarme sobre los lugares dañados, acercarme a los sobrevivientes y organizar la información para crear un documento que nos hiciera recordar el alto precio que se paga cuando se ignora un riesgo. Mi objetivo era claro: nunca más una víctima producto del desconocimiento del riesgo sísmico.

Una nueva generación, aquella que aún era muy pequeña o aún no había nacido en 1985, nuevamente estaba completamente ajena al tema; se repetía así un ciclo que parecía interminable: los jóvenes pensaban que el sismo de 1985 era ya algo irrepetible y ajeno a ellos pero la naturaleza se encargó de despertarlos a esta realidad y, para que fuera muy claro el mensaje, también en un 19 de septiembre. Por mí parte, comencé de inmediato a recopilar información ya que la lección de 2017 fue muy clara: no estábamos preparados y seguíamos siendo vulnerables.

Tener amplio conocimiento de los efectos de los sismos de 1985 y 2017 debido a las investigaciones que realicé por años y que fueron plasmadas en dos libros publicados por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE), me obligaron a voltear a revisar los sucesos derivados por el sismo del Ángel de 1957, aquel que todos mencionan pero del que, paradójicamente, nadie sabe nada.

La importancia de ese terremoto es que ahí se descubrió que el suelo blando que por siglos soportó a un lago, amplificaba las ondas sísmicas; cabe mencionar que en aquella época se pensaba que ese mismo suelo amortiguaba los temblores y esa era la razón por la que nunca había daños, concluyendo que la ubicación de la capital era segura. Un error que fue evidenciado durante la madrugada del domingo 28 de julio de 1957.

Esta simple razón fue el motor para investigar sobre ese suceso y publicar un libro más que completa la que llamó la Trilogía Sísmica de la Ciudad de México, colección de tres ejemplares que relatan y describen desde varios ángulos, los efectos de los tres terremotos más destructivos en la historia de la capital de nuestro país. Esperemos que no haya necesidad de escribir uno más en el futuro.

Fuente:

- Redacción y portadas de los libros cortesía de Iván Salcido

![]()

Edificios de México Edificios de México es un concepto joven y pionero en México que constantemente actualiza y añade a su base de datos información relacionada con los edificios construidos, en construcción y demolidos en la República Mexicana.

Edificios de México Edificios de México es un concepto joven y pionero en México que constantemente actualiza y añade a su base de datos información relacionada con los edificios construidos, en construcción y demolidos en la República Mexicana.